仏教の開祖である釈迦は紀元前463年頃、釈迦族の王子として生まれ、29歳で出家。修行の末、35歳の時に菩提樹の下で悟りを開き仏陀(覚者)となりました。以後、鹿野苑での最初の説法を皮切りに、80歳の入滅に至るまで中インド周辺を巡って人々を教化したといわれています。入滅により釈迦は完全な平安に入りました。これを無余涅槃(むよねはん)といい、輪廻(りんね)の輪から脱した大いなる慶事でもありました。弟子たちはこれを受け止め、自らも開祖の道に従うべく法と戒を拠り所として修行に励みました。

しかし在家を中心とする信者たちの多くは頼りとした仏陀を失い、生前の釈迦への思いから、その遺骨を分けて塔に祀り、その周囲を飾る柵(欄楯(らんじゅん))には釈迦の生涯の出来事や前世の善行を示す浮彫を施したのです。のちに我が国に伝えられた大乗仏教は、このような人々の中から生まれたと考えられています。

しかし在家を中心とする信者たちの多くは頼りとした仏陀を失い、生前の釈迦への思いから、その遺骨を分けて塔に祀り、その周囲を飾る柵(欄楯(らんじゅん))には釈迦の生涯の出来事や前世の善行を示す浮彫を施したのです。のちに我が国に伝えられた大乗仏教は、このような人々の中から生まれたと考えられています。

3 誕生釈迦仏立像 奈良時代 8世紀

善水寺(湖南市) 重要文化財

善水寺(湖南市) 重要文化財

仏陀のいないこの世界に残された人々は釈迦が出現した因縁を探って過去仏にたどり着き、期待を込めて未来仏の出現を待ちました。しかし56億7千万年後ともいわれる未来仏・弥勒の出現を待ちきれなかったかのように、現在もこの世界とは異なる浄土で法を説くという阿弥陀仏や薬師仏、さらに苦しみに満ちた現世に留まってひたすら人々を救う活動を続けるという観音や普賢、文殊などの大乗の菩薩たちに望みを託していったのです。やがて華厳経や梵網経に説かれたような仏が遍満する壮大な宇宙観ができあがっていきました。

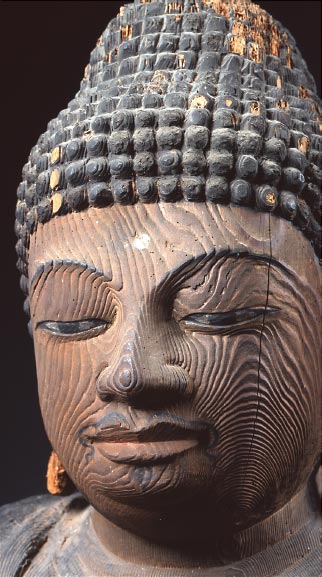

4 薬師如来坐像 平安時代 10世紀

大日寺(甲賀市) 県指定文化財

大日寺(甲賀市) 県指定文化財