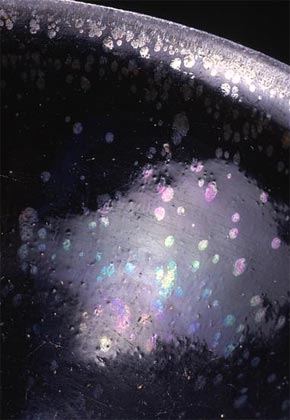

科学が発達した現代でさえ、どうやっても再現できないもの、それが耀変天目茶碗です。艶のある黒釉に星紋が輝き、星の中には青貝のような紺碧の色彩が照り映える。じっと見入っているとそれはあたかも満天にきらめく星たちを眺めている、というよりも、宇宙空間の彼方に漂っていますかのような気がしてきます。光を投げかけるとそれに応えるかのように光輝を発しはじめる耀変は実に神秘的です。

鎌倉時代、栄西禅師によって中国から宋の禅院の喫茶の習俗と茶の種が伝えられた日本において、次の室町時代は唐物至上主義の会所茶の全盛期でした。会所飾りで茶碗は建盞(けんさん)の天目が一番とされ、その中でも殊に天下一の名碗とされたのが耀変天目です。

鎌倉時代、栄西禅師によって中国から宋の禅院の喫茶の習俗と茶の種が伝えられた日本において、次の室町時代は唐物至上主義の会所茶の全盛期でした。会所飾りで茶碗は建盞(けんさん)の天目が一番とされ、その中でも殊に天下一の名碗とされたのが耀変天目です。

耀変天目は国宝の三碗が特に世界に誇れる絶品といえますが、第四の耀変として位置づけられるのがMIHO MUSEUM の耀変です。国宝の三碗の場合、結晶が数点集まった状態ですが、この耀変は斑紋がそれぞれ独立した状態で発色し耀変独特の輝きを持つ斑紋が見込みを中心にあらわれています。梅鉢様の大星紋こそありませんが、青貝のような紺碧色が光に応じて瑠璃色に変化する星紋が、光沢のある黒釉の上に輝いています。緩やかに轆轤挽きされ口縁部で一度絞り込んだ姿はきわめて端正で、覆輪のない口縁部がむしろ全体をキリッと引き締めています。加賀前田家に伝来した名宝であり、現在重要文化財に指定されています。

宋もしくは元時代に造られた中国陶磁を代表すると言っても過言ではない、建盞の中でも特に優れた耀変が、日本にのみ伝世しているのは紛れもない事実です。また、耀変は焼く際の窯の中での火加減で偶然生じるもので、人間業では造ろうとしても造れないといわれています。

耀変天目茶碗−それは神のなせる業によって生み出されたまさに神器というべき茶碗なのです。

宋もしくは元時代に造られた中国陶磁を代表すると言っても過言ではない、建盞の中でも特に優れた耀変が、日本にのみ伝世しているのは紛れもない事実です。また、耀変は焼く際の窯の中での火加減で偶然生じるもので、人間業では造ろうとしても造れないといわれています。

耀変天目茶碗−それは神のなせる業によって生み出されたまさに神器というべき茶碗なのです。