![]() 2006年7月15日(土)〜8月20日(日)

2006年7月15日(土)〜8月20日(日)

| 水晶製勾玉 弥生〜古墳時代 |

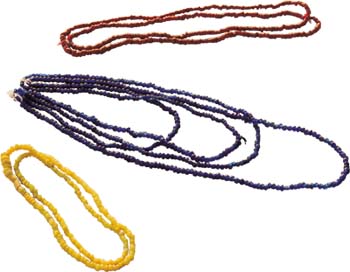

ガラス製環 |

古墳時代

茶色ガラス製丸玉

古墳〜天平時代

古墳〜天平時代

とは言え、わずかながら舎利容器や経筒など、貴重なものを納める容器やその装飾にガラスが使われ、源氏物語や落窪物語では献上品を入れる贅沢な器として登場します。もっとも仏像、仏具、神宝などの瓔珞や象嵌材にはガラスが使用され、平安時代以降のガラス小玉は、なお多くが各所に伝えられています。

|

||

| 緑ガラス製勾玉 弥生〜古墳時代 |

瑪瑙製勾玉 弥生〜古墳時代 |

硬玉製勾玉 弥生〜古墳時代 |

ガラスを整形する姿が本に印刷されたり、透明な容器を手に持つ女性が浮世絵に描かれたり、ガラスがようやく市民権を獲得し始めたのはこの頃でした。最も、まだまだ高級品であったことは否めませんが・・・。