|

|

|

|

|

人々は過酷な自然や厳しい神々の側面を受け入れつつも、その産み出し恵み育む自然の神々そして仏の慈悲を、ひたすら希求し賛美して来ました。 「いにしえのほほえみ」は、そんな祈りが映し出されたものだったのです。 メソポタミア初期王朝から江戸時代まで、およそ4000年にわたる100余りのほほえみが集まります。 |

|

古代西アジアの人々は自らを象った像を身代わりとして作り、神殿に奉納しました。固く胸前で結んだ両手は神に奉仕する彼らの生命をかけた祈りの強さを示しています。 |

|

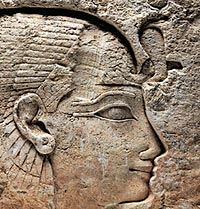

エジプトの王と王妃は神々のあらわれであり、宇宙の秩序そのものでした。その秩序に統御されたナイルの氾濫によって豊かな収穫が約束されました。この育む自然、宇宙の秩序を象った神像、王や王妃の像の多くは神妙なほほえみをたたえています。 |

|

|

|

||

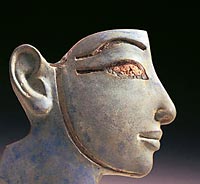

ギリシア人にとって木や石で作られた神像は、そのまま生ける神に他なりませんでした。これらの神像は“アガルマ(喜び、笑み)”と呼ばれました。貴族は彼ら自身を表した像を神々に奉納しましたが、今となっては神像と区別の付かないものも多いのです。 |

|

|

|

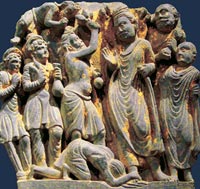

シルクロード交易で栄えたクシャーン帝国の時代に大乗仏教が隆盛し、それまで表現できなかった仏の姿が出現しました。ガンダーラではヘレニズム・ローマ美術の影響が根付き、円熟した表現力で超越的な仏のほほえみ、慈悲深い菩薩や歓喜する供養者のほほえみが作り出されました。 |

|

インドで仏塔が造られ始めた頃、それを装飾した神々や人々の像は画一的で無表情でした。ガンダーラとの交流の影響は定かではありませんが、後に中インドのマトゥーラで出現した仏や神々は明確なほほえみをたたえていました。 |

|

|