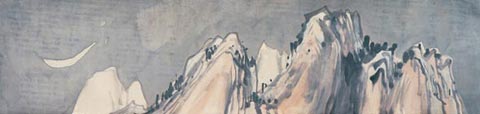

5.峨嵋露頂図巻

巻子装 重要文化財 TOREKコレクション蔵

俳人蕪村の活躍した十八世紀中頃から、「芭蕉へ帰れ」を合言葉に、芭蕉の精神の復興をしようとする気運が興り、やがておおきな文学運動となり俳壇(はいだん)全体へとひろがっていきました。

蕪村もまた、単に時代の風潮に乗るのではなく、芭蕉への強い憧れをもっていました。明和7年3月に蕪村は師 ・ 宋阿(そうあ)の夜半亭を継(つ)いで、京都を中心に活躍します。その後名古屋の暁台(きょうたい)など俳句の作風のちがう多くの俳人たちとも親しく交流したり、芭蕉の紀行文『奥の細道』に挿し絵を入れた「奥の細道図」などを制作するなど、芭蕉を讃(たた)ええることに力を尽くしました。

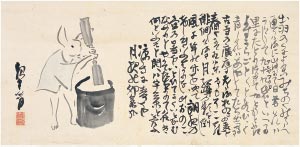

6.太祇馬提灯図

軸装 早稲田大学會津八一記念博物館 富岡コレクション

裏がえしになった傘を持っているのが太祇(たいぎ)で、右手に提灯を持ち、傘をすぼめているのが蕪村です。親友・太祇と蕪村の交遊と、ふたりの人となりを伝える作品です。

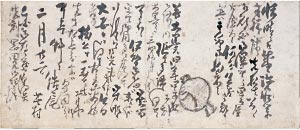

7.あて名不明書簡 軸装

以前から内容は知られていたが、展覧会には初出品。現存する蕪村の書簡のうちもっとも古いものです。文中に打出の小槌の挿絵を描き、内容から当時蕪村のえがく大黒天図は引くてあまたであったことがわかります。