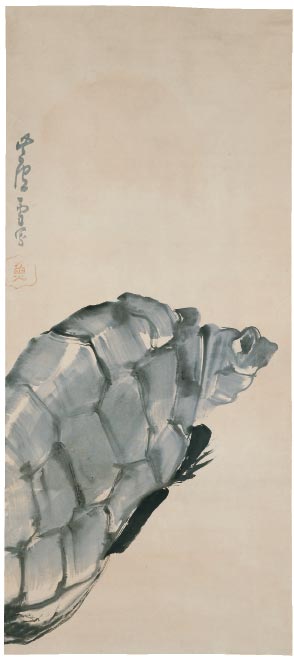

江戸時代中期にあたる18世紀、かつて藤岡作太郎(1870–1910)が「旧風革新」と評した創造の機運が、新興町人階級出身の画家の間で盛り上がりをみせました。与謝蕪村(1716–1783)、伊藤若冲(1716–1800)、池大雅(1723–1776)などはその先駆的画家であり、約30年後に生まれた長沢芦雪(1754–1799)も、独創的な作品を数多く残しました。

芦雪は、「写生」によって人気のあった円山応挙(1733–1795)に弟子入りし、次第に頭角を現しました。天明6年(1785)末から翌年初頭にかけて南紀地方(和歌山県南部)を訪れ、多くの襖絵を制作しました。その代表作が、「虎図襖」(無量寺・串本応挙芦雪会館)で、自己の主観にもとづく奔放な感興の吐出がみられます。

今回の展覧会では、新出作品を含む芦雪の初期から晩年までの作品を選りすぐって展示し、芦雪の魅力に迫ります。

今回の展覧会では、新出作品を含む芦雪の初期から晩年までの作品を選りすぐって展示し、芦雪の魅力に迫ります。

|

|

|