|

|

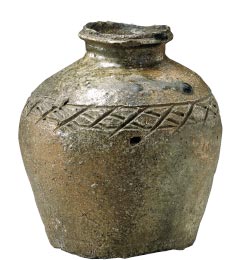

滋賀県甲賀市信楽町に点在する信楽窯においても多くの窯場同様、壺・甕・鉢が主製品です。しかし中世窯の中で一番遅く開窯したこともあってか、その流通範囲は近場の奈良や京都を中心とする畿内でした。南北朝以降になると信楽独特の特徴が萌芽します。口縁内側に太い沈線を巡らせた甕や、鍔状の二重口縁をもつ壺、また信楽のみに見られる檜垣文と呼ばれる文様が施された大小の壺などが登場します。信楽のやきものは、多くの中世陶の中でもとりわけ豊かな表情を持っているといえます。焼きただれたような焦げの肌、滝のように豪快に流れ落ちる目にも鮮やかな緑の自然釉、

明暗濃淡とコントラスト豊かな火色の赤、風雨にたたかれ冷え枯れた野原を思わせる粗い土肌、プチプチとはじける蟹の目のような長石粒など、四季折々の豊かな日本の自然がそのまま写されたかのような、個性的な表情を見せてくれる信楽は、見る者の心をとらえて離しません。

|

|

|

|

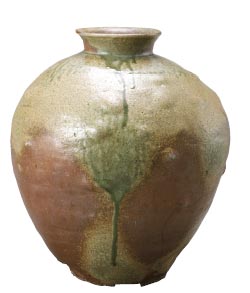

兵庫県篠山(ささやま)市今田(こんだ)町を中心にその北部から東部地域一帯で焼かれた丹波窯も、常滑の影響を受けて隆盛した窯のひとつです。初期のものには常滑の影響が色濃くみられますが、越前や信楽がそうであったように、14世紀から15世紀には丹波もその影響下を離れ地域独特の器形へと変わっていきます。よく焼き締められた光沢のある器肌に流れるようにかかる鮮緑色の自然釉は、中世陶の中でも群を抜く美しさを放っています。

|

|

|

|

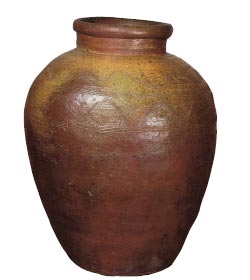

備前窯は須恵器の技術を継承して、岡山県備前市一帯で広く焼かれた、西日本中世窯を代表する窯です。須恵器から出発したため初期の製品は灰黒色の肌を呈していますが、13世紀後半以降堅く焼き締める酸化焰焼成(赤焼(あかやき))へと転換し、赤みの強い焼肌の壺・甕・鉢を生産しました。堂々たる風格をもった壺や堅牢な造りの甕は穀物や水の貯蔵用としての需要が高まり、また丈夫な鉢類は厨房具としてブランド化され、全国各地に運ばれました。

|

中世の人々の生活を支えたやきものたち。そこには、火と水によって生み出された土塊(つちくれ)の、そしてそれを享受した人々の、豊かで生き生きとした生命力が宿っています。それぞれの地域でそれぞれの用途に応じたやきものたちは、あたかも美しいハーモニーを奏でるかのような躍動感にあふれています。それはまさに、古陶の譜といえるでしょう。中世のやきもののもつ大きな魅力である土肌の味わいと流れる自然釉の美しさを通して、時代を逞しく生き抜いてきたいのちの鼓動、原初のエネルギーを観じとっていただければ幸いです。