今から4500年ほど前、北メソポタミアで生みだされたガラスは、鮮やかな色彩と美しい輝きで人々を魅了し続けてきました。古代メソポタミアの粘土板文書や古代エジプトの文献からは、遥かアフガンからもたらされる聖なる青い石、ラピスラズリなどの貴石への憧れを動機に、ガラスの技法が進化していったことがうかがえます。

ガラス容器が作られ始めた3500年ほど前から、様々な色ガラスが生みだされました。ラピスラズリの紺碧やトルコ石の青緑、カーネリアンの深紅やアメジストの赤紫を再現する色ガラスが実用化されます。製作技術は次第に高度化し、ついにはモザイクガラスやゴールドサンドイッチガラスのように、天然の貴石を超えるほどの美に到達したのです。

本展は、大英博物館より特別出展される古代ガラスの世界的名宝10点(うち8点が日本初公開)に、国内の優れたガラスコレクションを合わせて、約200件を展観します。展示構成は、色と技法を切り口に、古代の作品と本物の貴石や現代の技法で復元した作品を並べて比較し、最新の化学分析の成果を踏まえながら古代ガラスの謎に迫ります。ガラスが天然の貴石と同等の価値を持っていた時代に、透明感や自在な成形といったガラスの特性を巧みに利用し、新たな美の世界を創造した古代の美意識をご堪能ください。

ガラス容器が作られ始めた3500年ほど前から、様々な色ガラスが生みだされました。ラピスラズリの紺碧やトルコ石の青緑、カーネリアンの深紅やアメジストの赤紫を再現する色ガラスが実用化されます。製作技術は次第に高度化し、ついにはモザイクガラスやゴールドサンドイッチガラスのように、天然の貴石を超えるほどの美に到達したのです。

本展は、大英博物館より特別出展される古代ガラスの世界的名宝10点(うち8点が日本初公開)に、国内の優れたガラスコレクションを合わせて、約200件を展観します。展示構成は、色と技法を切り口に、古代の作品と本物の貴石や現代の技法で復元した作品を並べて比較し、最新の化学分析の成果を踏まえながら古代ガラスの謎に迫ります。ガラスが天然の貴石と同等の価値を持っていた時代に、透明感や自在な成形といったガラスの特性を巧みに利用し、新たな美の世界を創造した古代の美意識をご堪能ください。

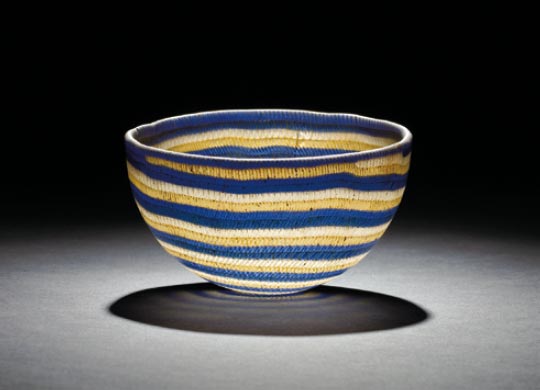

その名の通り渦巻き文様だが、ただの渦巻きではない。四種類の色の組み合わせで作られたレースガラス棒が器を取り巻いており、まるでレース編みの器のような豪華さだ。色は紀元前の地中海で流行した濃紺、ブルー、イエロー、白に無色透明ガラスが使われている。整形はおそらくコアガラス技法、すなわち粘土の型(コア)にガラス棒を溶かし付けて行ったと思われるが、位置も幅も正確に器の周囲を巡っている。ガラス棒を火で溶かしながらする作業としては極めて難しいことで、技術の正確さが究極まで要求される。

ベネチア・レースガラスの先祖とも言うべきこの作品は、ベネチアの繁栄よりはるか昔に作られたが、その光を溜めるような輝きは、いささかも衰えてはいない。

ベネチア・レースガラスの先祖とも言うべきこの作品は、ベネチアの繁栄よりはるか昔に作られたが、その光を溜めるような輝きは、いささかも衰えてはいない。

ツタンカーメンの祖父であり、アケナテンの父であるアメンホテプ三世は、エジプト第18王朝最盛期のファラオとして、巨大な人造湖を伴う豪華な宮殿や、エジプト各地の神殿建設で知られている。当時のガラス工芸は、宝石を生み出す秘密の技法として王家の独占物で、アメンホテプ三世の宮殿内からガラス工房跡が見つかっている。等身大に作られたこの作品は、現存する古代エジプトのガラス彫刻として最大のものである。

極めて貴重だった青い宝石・ラピスラズリを再現するため、西方砂漠で発見されたコバルト原料と青銅を合わせて濃紺色を表現し、アンチモンを主原料とする白濁剤で不透明な重々しさを演出する。目には黒色のガラスと白石を象嵌しており、彫刻としても第一級の見事な出来栄えである。ファラオ専属の技術者集団が王家の絶大な庇護の下、最高の原料と最大の努力を払って実現した傑作と言えよう。青いガラスの頭部を持つ神としての王像か、あるいはミイラ棺に取り付けられた顔面彫刻であった可能性も考えられる。

極めて貴重だった青い宝石・ラピスラズリを再現するため、西方砂漠で発見されたコバルト原料と青銅を合わせて濃紺色を表現し、アンチモンを主原料とする白濁剤で不透明な重々しさを演出する。目には黒色のガラスと白石を象嵌しており、彫刻としても第一級の見事な出来栄えである。ファラオ専属の技術者集団が王家の絶大な庇護の下、最高の原料と最大の努力を払って実現した傑作と言えよう。青いガラスの頭部を持つ神としての王像か、あるいはミイラ棺に取り付けられた顔面彫刻であった可能性も考えられる。

|

|