秋季特別展・北館

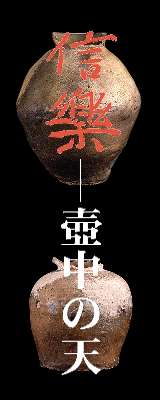

「信楽−壺中の天」

9月1日(水)〜12月15日(水) |

|

中国の「後漢書」に、費長房という人物が仙人に連れられて小さな壺の中に入り、中に広がる別世界の立派な御殿で美酒佳肴に歓を尽くすという話があります。俗世とは異なった別天地「壺の中の世界」を意味するこの故事から、「壺中の天」という言葉は生まれました。 日本のやきもののうちで六古窯に代表される中世古窯は、そのほとんどが無釉の焼き締め陶といわれるものです。その中で特に豊かな表情をもつ信楽のやきものの最大の魅力は、その土味にあるといえます。四季折々の豊かな日本の自然がそのまま写されたかのような、個性的な表情を見せてくれる信楽のやきものは、日本人の感性を捉えて離さないほど魅力溢れるものです。 今回、アメリカやイギリスの美術館などが所蔵する合計8点が海外から帰郷して展示されます。国内においても、松永耳庵、北大路魯山人、入江泰吉、白州正子、土門拳、小林秀雄、青山二郎等の「眼」で選ばれた壺が一同に会します。展示作品は世に知られる名品と、これまで知られなかった作品を含む180余点。古信楽をテーマとするこの規模の展覧会は未だかつてなかったと言ってよいでしょう。 中国の故事にちなんで「信楽―壺中の天」と銘打った今回の特別展は、信楽の中でも特に室町時代を中心とする中世の作品、いわゆる“古信楽”の壺にスポットをあて、その魅力に富む多彩な自然美を通観できるように企画されました。 土門拳、黒澤明、小山富士夫・・・・・・。壺に寄せる目利き達の言葉に導かれながら、古来、人間が自然と共生する過程で培ってきた第六感を想い起こさせ、来館者自身の素直で自由なインスピレーションをもちながら眺めるうちに、壺に幽玄な自然を感じ、壺に自分が重なる・・・・・・。 そこは既にもう「それぞれの壺中の天」なのかもしれません。 |

撮影:藤森 武 |

||

|

|

|

|

|

|