それからシッダールタ太子は、人間の避けがたい運命を乗り越える道を探し、とうとうその方法を悟って人々に伝えました。それが今日、仏教と呼ばれています。

絵因果経・断簡 奈良時代 8世紀

僧形の釈迦(右端)が、拝火教の人々を教化する場面が描かれています。

僧形の釈迦(右端)が、拝火教の人々を教化する場面が描かれています。

シッダールタ太子の言葉は、お経の中に伝わっています。今日まで二千数百年の間に、多くのお経が伝えられましたが、それらは知恵と物語の宝庫です。

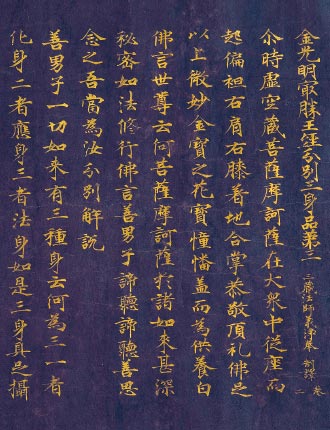

息を呑むほど美しい奈良時代の紫紙金字経、輝く経典のその中には、どんな物語が書かれているのでしょう?そして、このような手のかかる経典を数多く造らせた聖武天皇の思いは、また当時の民衆の思いは、どのようなものだったのでしょう?

平安時代には、個人で驚くべき事業を成し遂げた人物が現れました。23年もの歳月を掛け、5000巻を超える当時のお経のすべてを、一人で書き写した人物・藤原定信です。彼はまた、一字一字が宝塔の中に鎮座まします経典を揮毫しましたが、その文字のスピード感は、他の追随を許しません。

息を呑むほど美しい奈良時代の紫紙金字経、輝く経典のその中には、どんな物語が書かれているのでしょう?そして、このような手のかかる経典を数多く造らせた聖武天皇の思いは、また当時の民衆の思いは、どのようなものだったのでしょう?

平安時代には、個人で驚くべき事業を成し遂げた人物が現れました。23年もの歳月を掛け、5000巻を超える当時のお経のすべてを、一人で書き写した人物・藤原定信です。彼はまた、一字一字が宝塔の中に鎮座まします経典を揮毫しましたが、その文字のスピード感は、他の追随を許しません。

紫紙金字金光明最勝王経・巻第2(部分) 奈良時代 8世紀

濃い紫に染めた紙に金泥で書写された経典。金を光らせるために猪の牙で磨いたと言われます。

濃い紫に染めた紙に金泥で書写された経典。金を光らせるために猪の牙で磨いたと言われます。