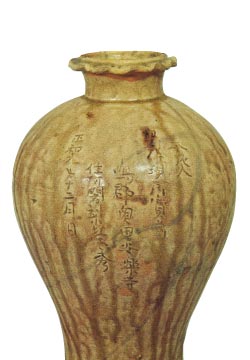

五穀を蓄え、また水を貯めるための当時の生活必需品であった壺や甕。その姿に見出される力強さと素朴さは、中世のやきものの大きな魅力のひとつです。豪快で無骨な常滑や越前、明るく健康的な信楽に質朴で釉流れの美しい丹波、堅牢で堂々とした備前、そして唯一釉(うわぐすり)がかけられた優雅さと逞しさを兼ね備える瀬戸と、六古窯の名で親しまれてきたこの時代のやきものは多くの人々の心をとらえて離しません。

今回の展覧会では、六古窯で生産された代表作品を中心にその他の窯業地で生産された作品もあわせて約170点を展観し、中世のやきものの魅力とその全体像に迫ります。学究的にも中世窯業史研究の集大成となる本展は、MIHO MUSEUMを皮切りにその後全国4会場を巡回する、実に30年ぶりの大展覧会となります。

今回の展覧会では、六古窯で生産された代表作品を中心にその他の窯業地で生産された作品もあわせて約170点を展観し、中世のやきものの魅力とその全体像に迫ります。学究的にも中世窯業史研究の集大成となる本展は、MIHO MUSEUMを皮切りにその後全国4会場を巡回する、実に30年ぶりの大展覧会となります。

|

|

||

瀬戸窯は、12世紀末から13世紀にかけての鎌倉時代初期に猿投窯の技術を引き継ぎ、釉を施して高火度で焼成する窯として始まりました。猿投窯同様、中国の青磁や白磁を模倣しており、鎌倉時代の武家や公家、寺社の好みにそった高級志向の製品を産しました。やきもののことを「瀬戸物」というくらい、瀬戸窯の製品は時代の中心をなしていました。それは他の諸窯が焼き締めであった時代にあって、唯一、釉が施された高級品であったことにもよるでしょう。高級品・中国陶磁へのあこがれ─この希求に応えたのが、良質の陶土に恵まれた瀬戸のやきものでした。高級志向の優雅さの中にも逞しい姿を見せる瀬戸のやきものには、無骨な武士(もののふ)たちの質実剛健な気質が反映されているといえるでしょう。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|