|

|

|

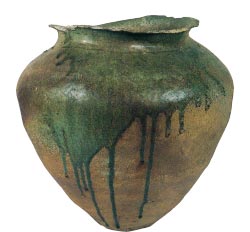

中世の窯場の中で最大の生産量を誇り、全国の焼き締め陶産地に大きな影響を与えた常滑は、中世焼き締め陶の主役的存在です。鉄分の多いザックリとした土は低い温度でもよく焼き締まるため、壺や甕の生産に適していました。他の焼き締め系窯と同じく、主製品は壺・甕・鉢で、とくに壺や甕は、肥や穀物、水などを入れる貯蔵用の器として、北は青森から南は九州まで、全国の受容に応えました。肩の張った逞しい姿は、堂々たる武士の姿と重なり、まさに中世のやきものの主役といえます。農業技術の発達により、経済基盤であった農業の生産性が飛躍的に向上したこの時代、時代を支えたのは、こういった壺や甕であったといえるかもしれません。

|

|

|

|

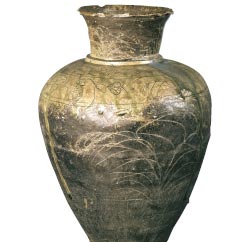

常滑窯のある知多半島と湾をはさんで対岸に位置する渥美半島で開窯したのが、渥美窯です。ここでも壺・甕・鉢の3器種を主力製品として焼成しました。他の諸窯と同様、時代の農業を支えたやきものとして位置づけられますが、その一方で、鎌倉時代に再建された奈良・東大寺の屋根瓦を焼いたり、経塚に埋める経筒外容器として使われたりすることも多く、宗教上の用途にも使われました。常滑と違い、渥美のやきものには器表に線彫りの文様が施される壺がみられます。有名な秋草文の壺をはじめ袈裟襷(けさだすき)文や蓮弁文、蘆鷺(あしさぎ)文など、絵画的ともいえる装飾には渥美の陶工たちの美意識が垣間見られ、豊かな創造性が感じられます。

|

|

|

|

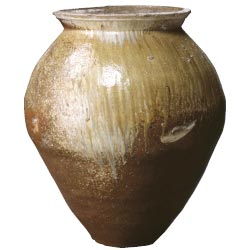

越前窯は、常滑窯の影響を強く受けて、12世紀後半ごろに福井県丹生(にゅう)郡宮崎村で興ったとされています。主製品は壺・甕・鉢で、常滑から技術導入して成立したため、造形的に常滑とよく似ています。とくに三筋壺は酷似しており、常滑のものと区別がつかないこともしばしばです。越前の土は白色で常滑よりも良質、耐火度も高いため、より高温で焼くことができます。焼肌は堅く焼き締まって光沢があり、重量感溢れる焼き上がりが特徴です。

|

|

|

|

越前と同じく、日本海側に位置するのが珠洲窯です。石川県能登半島の先端、珠洲市に12世紀代に成立したとされています。同じ焼き締め陶でも、越前が酸化焰焼成による赤焼(あかやき)に対し、珠洲は還元焰焼成による燻焼(くすべやき)という形をとり、焼肌は灰色や黒色となります。古墳時代に朝鮮半島からもたらされた須恵器の技法をこの時代になっても維持し続けていたのが珠洲窯といえます。主製品はやはり、壺・甕・鉢で、叩き技法が使われています。叩き目を綾杉状にして文様としたり、樹木文や袈裟襷文などの装飾や耳を付けた造形など、他の中世窯にはない独特の美的感性がみられます。宗教的な五輪塔なども残されています。 |