6月10日(木)まで

金胎仏画帖 金剛鬘菩薩

平安時代 12世紀

この菩薩は、手に「華鬘」という花で編んだリボンを捧げ持っています。金剛界曼荼羅の一角で、大日如来を賛美するイメージをあらわしている四人の菩薩の一人と言われています。

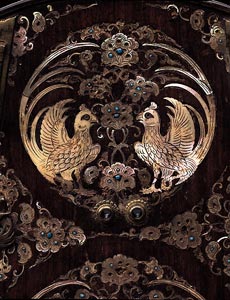

青磁陽刻蒲柳水禽文浄瓶

高麗時代 12世紀

均整のとれた姿に美しい釉の溜まり、さわやかな翡色の水瓶です。胴には愛らしい水鳥が、水の中から咲き出る蓮華の花やつぼみの間を、泳ぎまわる姿が描かれています。

【3月16日から6月10日まで展示】

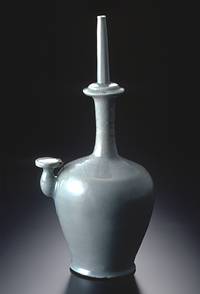

かたすみに咲くやさしい春の花

北館では館蔵品の中から、朝鮮美術、日本の仏教美術、近世の絵画、茶の湯、近世の工芸、乾山の優品約75点が展示されます。主な展示作品は、翡色の高麗青磁をはじめ、鮮やかな色彩が今なお残る奈良時代の絵因果経(前期)、長谷川等伯筆とも伝えられる柳橋水車図屏風、太閤秀吉が醍醐の花見で使用したといわれる幔幕から仕立てられた桐紋の屏風、七色の光彩を放つ耀変天目茶碗(重要文化財)など。初公開となるのは十一面観音像(平安時代)、応挙や蕪村といった近世絵画、乾山の色絵和歌陶額など、約40点。

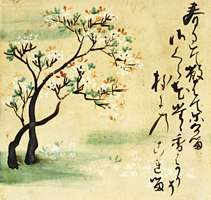

乾山色絵和歌陶額

江戸時代 18世紀

陶板でありながら、和歌の色紙を見ているような趣があります。華やぎを添える桜の絵には散り敷いた花びらが描かれ、歌は「春過ぎて散りはてにけるさくら花ただ香ばかりぞ枝に残れる」、拾遺和歌集に記載される藤原高光のものです。風炉先屏風にはめ込まれていたらしく、井上馨侯伝来とされています。

青松白帆図

池大雅筆

江戸時代 18世紀

遠く浮かぶ帆船を望む大雅の雄渾な筆からは、芽吹いたばかりの松の葉に、ごつごつした幹をなでる風の独特の香りが感じられます。日本南画の巨星とも言うべき大雅の中でも、特に優れた作品です。