そうして土偶は徐々に増えて行き、ある地域では、故意に壊されるようになりました。作るときから、きれいに割れるように作っているのです。破片はあちこちに運ばれ、全身が揃うことはまれになりました。八ヶ岳山麓を中心とする中部地方および北陸などに、縄文時代中期の一代文化圏が形成され、土偶が数多く作られました。その大半が女性的で臀部がとても強調されているのは、出産や豊穣に関係があったからでしょうか?子供を抱いたり、生み落している最中だと言われる土偶もあります。これらは祈りの対象だったのか、別な役割があったのか。

古事記・日本書紀に記された日本最古の物語は、縄文時代が終了してからさらに1500年以上も経った頃に編纂されました。けれども、その世界観の中に、縄文時代以来日本人が抱いてきた精神が、反映されているという説があります。ひとつは古事記の「オオゲツヒメ」の物語で、この神様は体のあちこちの穴から食べ物を出すことができます。スサノオノミコトという神様にご馳走を出そうとして、うっかりその場面を見られ、殺されてしまいました。するとオオゲツヒメの体から、五穀の貴重な種が現れた、と書かれています。土偶も、もしかしたら壊され埋められることで、貴重な食糧を生み出すと信じられたのでしょうか?

古事記・日本書紀に記された日本最古の物語は、縄文時代が終了してからさらに1500年以上も経った頃に編纂されました。けれども、その世界観の中に、縄文時代以来日本人が抱いてきた精神が、反映されているという説があります。ひとつは古事記の「オオゲツヒメ」の物語で、この神様は体のあちこちの穴から食べ物を出すことができます。スサノオノミコトという神様にご馳走を出そうとして、うっかりその場面を見られ、殺されてしまいました。するとオオゲツヒメの体から、五穀の貴重な種が現れた、と書かれています。土偶も、もしかしたら壊され埋められることで、貴重な食糧を生み出すと信じられたのでしょうか?

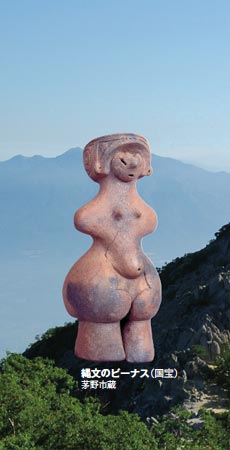

けれどもここに、壊されなかった土偶があります。国宝・縄文のビーナスは、村の中央広場の穴に、丁寧に埋められていました。この頃、先祖の墓は広場にありましたので、墓に副葬されたのかもしれません。ハート形の顔に出っ張ったお腹、巨大な臀部はまさに太地母神のようです。これこそ祈りの対象だったのかと想像したくなる、優れた造形です。

更に数千年が経過した縄文時代の後期・晩期には、青森辺りを中心に、東北・北海道に広がった文化圏が発生しました。こちらは多くの遮光器土偶を生み出しました。土偶は漆で赤くあるいは黒く塗られ、鮮やかな色彩と複雑な文様は、実に華麗です。他にも見事な造形を誇る山形土偶、みみずく土偶、立膝で座る土偶、板状土偶、目にアスファルトが入った土偶など、縄文時代1万年以上の間に、日本列島の各地で土偶が作られました。

土偶とは精霊あるいは神様であったのか、はたまた悪魔であったのか、いや、単なる玩具だったと言う方もおられましょう。このたび北海道から九州にかけて、全国各地を代表する土偶がMIHO MUSEUMに集合します。日本人の精神のルーツに厳然と存在する土偶の正体、ぜひ見極めて頂きたいと思います。

更に数千年が経過した縄文時代の後期・晩期には、青森辺りを中心に、東北・北海道に広がった文化圏が発生しました。こちらは多くの遮光器土偶を生み出しました。土偶は漆で赤くあるいは黒く塗られ、鮮やかな色彩と複雑な文様は、実に華麗です。他にも見事な造形を誇る山形土偶、みみずく土偶、立膝で座る土偶、板状土偶、目にアスファルトが入った土偶など、縄文時代1万年以上の間に、日本列島の各地で土偶が作られました。

土偶とは精霊あるいは神様であったのか、はたまた悪魔であったのか、いや、単なる玩具だったと言う方もおられましょう。このたび北海道から九州にかけて、全国各地を代表する土偶がMIHO MUSEUMに集合します。日本人の精神のルーツに厳然と存在する土偶の正体、ぜひ見極めて頂きたいと思います。

総出品点数:約320点、土偶:約220点 ※会期中展示替えあり

国宝3点 重要文化財21点 重要美術品1点 県市町村指定作品28点

国宝3点 重要文化財21点 重要美術品1点 県市町村指定作品28点

主な展示期間: |

国宝:縄文のビーナス |

10/12(金)〜12/9(日) |

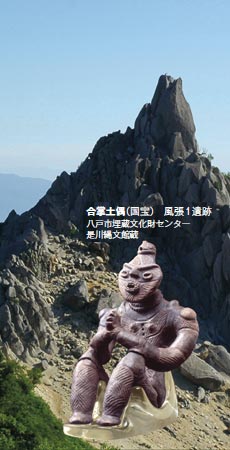

国宝:合掌土偶 |

11/9(金)〜12/9(日) |

|

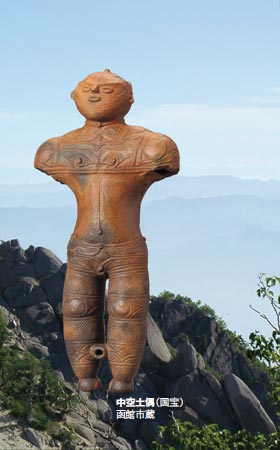

国宝:中空土偶 |

11/30(金)〜12/9(日) |

ハート形土偶※

(ひたちなか市指定有形文化財)

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター蔵

(ひたちなか市指定有形文化財)

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター蔵