|

|

|

|

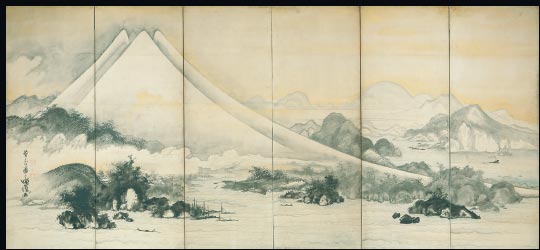

富士三保図屏風 曾我蕭白筆 江戸時代 十八世紀

|

|

|

|

|

今春は新収蔵品・曾我蕭白「富士三保図屏風」を筆頭に14点が初お目見えし、「神と仏・焼きものの国・富士巡礼・春の宴・茶の愉」の5章立てからなる所蔵品による日本美術を展覧いたします。

作品の鑑賞の仕方として、美術史的な発見や技術の発明をひもとく楽しさがありますが、この春は、それに加えて一つ一つの美術品がもつ個性に感じ入り、ご堪能いただくことを主旨としています。その入口へとご案内をさせていただくのは、当館学芸員のつぶやきです。 新たな視点でみると新たな発見があり、新たな楽しさがわいてきます。クスッと笑ったり、ナルホドっと感心したり、当館学芸員独自の視点とともに多様な日本の美術をどうぞお楽しみください。 |

|

|

|