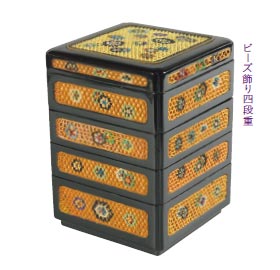

箱を使って縫い物をしている。縁側にはガラス棒の嵌った虫籠から虫の声、軒先に吊るされた金魚玉には赤い金魚が泳いでいる。皆で行楽に行くとなったらビーズ飾りの段重やガラスの徳利に重箱を備えた提重が大活躍、江戸時代の暮らしには、結構おしゃれなガラス器が溢れていました。

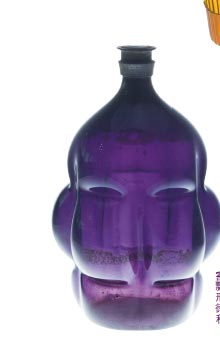

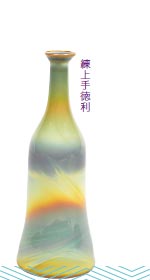

また氏がとても大切にするのが、器の形です。日本を感じさせる形といえば「青色鶴首徳利」や「型吹き紫色碗」、何の飾りもないシンプルさについて「技術がなかったからこその素朴の美です。日本のガラスは慎ましやかで、引っ込み思案で奥ゆかしい。日本人の心と一緒です。」と述べておられます。

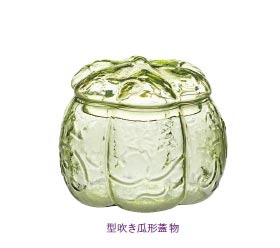

そんな氏のもうひとつのこだわりは、肌合いです。素材の質感を大切にする日本人は陶器の肌、木材の肌にもうるさく、びいどろの肌も同様でした。無色のびいどろは、うっすら黄緑色に発色します。その生地を型に吹き込むと冷たい型に当たって縮み、表面にやわらかい揺らぎができるのです。「型吹き瓜形蓋物」はその代表格で、手の中で溶けてしまいそうな柔らかさが何とも言えません。

また和ガラスには、様々な色あいが見られます。黄色、緑、青、藍、紫、茶色といったシックな色と、型の凹凸だけで魅せる和ガラスの皿や鉢は、実にシンプルで美しいものです。瓶泥舎コレクションの特質は、そんな皿鉢の揃いものを収蔵していることで、

また氏がとても大切にするのが、器の形です。日本を感じさせる形といえば「青色鶴首徳利」や「型吹き紫色碗」、何の飾りもないシンプルさについて「技術がなかったからこその素朴の美です。日本のガラスは慎ましやかで、引っ込み思案で奥ゆかしい。日本人の心と一緒です。」と述べておられます。

そんな氏のもうひとつのこだわりは、肌合いです。素材の質感を大切にする日本人は陶器の肌、木材の肌にもうるさく、びいどろの肌も同様でした。無色のびいどろは、うっすら黄緑色に発色します。その生地を型に吹き込むと冷たい型に当たって縮み、表面にやわらかい揺らぎができるのです。「型吹き瓜形蓋物」はその代表格で、手の中で溶けてしまいそうな柔らかさが何とも言えません。

また和ガラスには、様々な色あいが見られます。黄色、緑、青、藍、紫、茶色といったシックな色と、型の凹凸だけで魅せる和ガラスの皿や鉢は、実にシンプルで美しいものです。瓶泥舎コレクションの特質は、そんな皿鉢の揃いものを収蔵していることで、

10客揃いのびいどろの向付など、なかなかお目にかかる機会はありません。「型吹き青緑色木瓜形皿」は、4枚と5枚に分かれて収蔵されたもので、一方は白洲正子氏旧蔵でした。

また切子のコレクションに含まれる「薩摩切子銅紅色被せ十字紋碗」は、和ガラスらしい赤のむらむらが現れ、「紫色切子蓋茶碗」の中を開けたときの美しさは、これまた圧巻です。精緻な細工や蒔絵とガラス棒を合わせた「ガラス棒入り銚子」や、千家十職の8代中川浄益が制作した「ガラス張り八角二段食籠」は、様々な和の職人の技術の高さを体現します。円山派の画家・中島来章の絵とガラスを合わせた「ガラス棒入り遊漁図屏風」は、これぞ日本の涼味と言いたくなるでしょう。

「僕はびいどろの良いものに出会うと心臓が破裂しそうになるんですよ。頭で考えることを飛び越えて、体が感動するんですね。」

─大藤範里氏

江戸時代に花開いた和ガラスの美、どうぞご堪能下さい。

また切子のコレクションに含まれる「薩摩切子銅紅色被せ十字紋碗」は、和ガラスらしい赤のむらむらが現れ、「紫色切子蓋茶碗」の中を開けたときの美しさは、これまた圧巻です。精緻な細工や蒔絵とガラス棒を合わせた「ガラス棒入り銚子」や、千家十職の8代中川浄益が制作した「ガラス張り八角二段食籠」は、様々な和の職人の技術の高さを体現します。円山派の画家・中島来章の絵とガラスを合わせた「ガラス棒入り遊漁図屏風」は、これぞ日本の涼味と言いたくなるでしょう。

「僕はびいどろの良いものに出会うと心臓が破裂しそうになるんですよ。頭で考えることを飛び越えて、体が感動するんですね。」

─大藤範里氏

江戸時代に花開いた和ガラスの美、どうぞご堪能下さい。

![[講演会]

◉4月16日(日)11:00〜12:30

「和ガラスを愉しむ」─日本ガラス工芸学会・共催

中井泉氏(東京理科大学教授)、東容子(MIHO MUSEUM学芸員) [講演会]

◉4月16日(日)11:00〜12:30

「和ガラスを愉しむ」─日本ガラス工芸学会・共催

中井泉氏(東京理科大学教授)、東容子(MIHO MUSEUM学芸員)](image/04_27.gif)

![[ギャラリートーク]会期中の毎週金曜日 14:00〜15:00

学芸員または教育普及担当による「和ガラスの美を求めて

ー瓶泥舎コレクション」展の解説ツアー [ギャラリートーク]会期中の毎週金曜日 14:00〜15:00

学芸員または教育普及担当による「和ガラスの美を求めて

ー瓶泥舎コレクション」展の解説ツアー](image/04_31.gif)

![[とっておき美術講座]5月20日(土)14:00〜15:30

「和ガラスの美・様々」講座とギャラリートーク

東容子(MIHO MUSEUM学芸員) [とっておき美術講座]5月20日(土)14:00〜15:30

「和ガラスの美・様々」講座とギャラリートーク

東容子(MIHO MUSEUM学芸員)](image/04_33.gif)