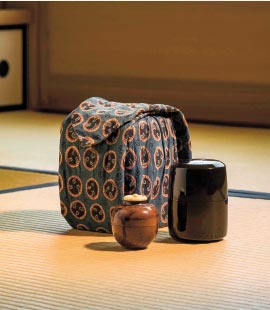

様々な舶来品が茶の湯の世界をより一層愉しいものにしました。デルフト陶は茶道具に転用され、また、更紗は舞台裏の楽しみとして茶道具の包裂等として愛用されました。茶碗や茶入などの道具のみならず、それらの袋(仕覆)、ひいては人目には触れることのない箱の包裂にまで気を遣う、日本の数寄者らしい美意識がそこに見えてきます。

|

|

||

|

(当日先着100名様(美術館棟受付にて整理券配布)・南レクチャーホール) |

||

|

◇3月22日(土) 14:00〜 「長崎・出島をめぐる びいどろと阿蘭陀」

岡 泰正氏(神戸市立博物館 展示企画部長・学芸員) ◇5月17日(土) 14:00〜 「インド更紗の技法」

吉岡 幸雄氏(染司よしおか当主) ◇5月18日(日) 14:00〜 「茶の湯の中の異国趣味」

熊倉 功夫氏(静岡文化芸術大学学長) |

||

|

(当日先着100名様(美術館棟受付にて整理券配布)・南レクチャーホール) |

||

|

◇4月20日(日) 14:00〜 「更紗に魅せられて」

梶谷 宣子氏(メトロポリタン美術館終身名誉館員)

鈴木 一弘氏(鈴木時代裂研究所代表) |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||